2025年年初,自動駕駛技術被冠以“智駕”之名,成為車企競相追逐的焦點,甚至被包裝為產品技術實力的終極標尺。一時間,行業高呼2025年為“全民智駕元年”,智能化賽道上的競速似乎將重塑整個汽車市場格局。

然而,當某品牌搭載先進輔助駕駛功能的車輛在高速公路上釀成惡性事故,冰冷的現實瞬間戳破了過度宣傳的泡沫。公眾對“自動駕駛”的盲目信任轉為深刻的警惕。接踵而至的類似事件,終于促使有關部門重拳出擊,反復強調并劃清紅線:“自動駕駛”絕非“輔助駕駛”,車企的營銷狂歡必須降溫。

如今,監管利劍再度出鞘。日前,市場監管總局聯合工業和信息化部發布《市場監管總局 工業和信息化部關于加強智能網聯新能源汽車產品召回、生產一致性監督管理與規范宣傳的通知(征求意見稿)》,向全社會公開征求意見。這份被業內稱為“史上最嚴”的輔助駕駛新規,目標直指行業的無序亂象,意圖為狂奔的“自動駕駛”夢想戴上“緊箍咒”。

穿透迷霧:新規劍指車企“三宗罪”

深入審視這份征求意見稿,其核心訴求在于撥開企業精心編織的營銷迷霧,將輔助駕駛系統的真實邊界與使用責任,強制置于用戶眼前。

告別“小 字免責”的陰暗伎倆: 新規明確要求,車企必須在車輛APP、車載信息交互系統的顯著位置,以及車主手冊中清晰、完整地展示輔助駕駛系統的安全提示和詳盡使用說明。這無疑是對行業潛規則的致命一擊——曾幾何時,發布會上PPT里炫酷的“自動駕駛”演示光芒萬丈,而角落里那些關乎生死的免責聲明小字,卻如同隱形般被刻意忽略。新規之下,這種對用戶知情權的系統性漠視將無處遁形。

“安全優先”成為技術開發的鐵律: 新規對企業技術開發路徑提出了硬性要求——必須開發并應用“安全優先”的駕駛員監測、警示及處置功能。系統需實時密切監測駕駛員狀態,一旦檢測到脫手、閉眼、疲勞等脫離駕駛任務的危險情形,必須立即啟動“防御鏈條”:從語音警告、方向盤震動等初級警示,逐步升級到限速、靠邊停車,直至最終強制禁用輔助駕駛功能。其設計邏輯核心在于:系統必須成為駕駛員的“安全副駕”,而非替代者或誘惑其放松警惕的“隱形殺手”。

這與當下部分車企,尤其是一些造車新勢力激進的“類人駕駛”策略形成鮮明對比。它們盲目追求系統在特定場景下的“擬人化”表現,卻忽略了輔助駕駛的初衷本應是緩解疲勞,而非接管駕駛。相較之下,以為代表的傳統車企在功能設計上展現出更嚴謹的保守性。其系統對駕駛員狀態的監控更為嚴格,一旦系統判斷駕駛員失去駕駛能力(如昏迷),便會迅速觸發警示、主動降速并最終執行安全靠邊停車動作,優先保障車內及道路安全。

營銷話術的“緊箍咒”: 新規對車企的命名與宣傳施加了前所未有的嚴格限制。文件明確指出,在組合駕駛輔助系統或功能的命名及營銷宣傳中,嚴禁使用任何可能暗示其為“自動駕駛”系統的詞匯或表述。同時,企業應避免過度宣傳車輛駕駛性能,防止誤導消費者進行不合理的高速駕駛行為。市場監管總局明確表態將加大對此類違規宣傳的監督檢查力度。

這項要求直擊當前電動車時代的核心痛點。電機的普及使得高性能變得異常“廉價”,以往需要昂貴六缸發動機才能實現的澎湃動力,如今幾臺電機即可輕松達成。然而,駕馭動輒四五百匹馬力的能力,卻并未隨之普及。社交媒體上,時常可見年輕駕駛者提車后,在市區道路將車速瘋狂飆升至150公里/小時甚至更高,最終導致車毀人亡的悲劇。新規要求車企在宣傳中克制對“性能怪獸”形象的渲染,正是對這種社會痛點的精準回應。

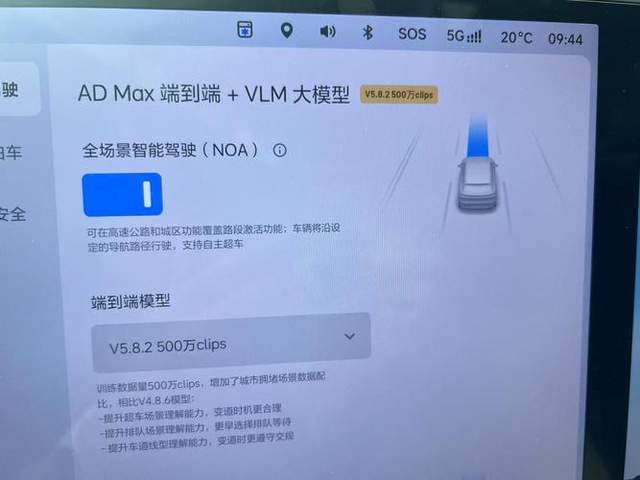

此外,新規對飽受詬病的OTA(空中升級)亂象也劃出了清晰紅線:“不得將未經充分測試驗證的軟件版本推送給用戶,不得通過OTA方式隱瞞缺陷”。在電氣化與智能化深度交融的今天,OTA本應是提升用戶體驗的利器,卻在部分車企手中逐漸“變味”。將未經驗證的、甚至是半成品的軟件版本匆忙推送給用戶,美其名曰“快速迭代”,實則讓消費者承擔了“小白鼠”的風險,某些嚴重缺陷甚至直接導致了行車安全事故。新規明確要求車企必須為其通過OTA推送的產品負全責,從根本上遏制了“拿用戶練手”的危險傾向。

落地之考:新規的生命力在于執行

對于這份“最嚴新規”所提出的系統性規范措施,業內專家與普通消費者普遍表達了支持態度。清華大學車輛與運載學院一位長期研究智能駕駛的教授認為:“這劑‘退燒藥’來得及時且必要。它為當前蒙眼狂奔、過度炒作的所謂‘自動駕駛’熱潮注入了至關重要的理性和安全基因,實質上將引導整個行業回歸健康發展的正軌,讓技術真正服務于安全與效率的提升。”

然而,在支持與期待之外,疑慮的聲音同樣清晰可聞。眾多網友在相關新聞下的評論直指核心:“高層的想法和制定的措施方向是對的,但關鍵是如何確保它不淪為‘一紙空文’?” 具體疑問包括:當新規明令禁止“小字免責”、嚴禁過度營銷后,若有車企仍膽敢陽奉陰違、頂風作案,監管機構手中是否握有足夠有力且具有足夠威懾力的處罰“利劍”?處罰的標準是否清晰、力度是否能讓違規者感到“切膚之痛”?

這種擔憂切中要害。單純依靠企業的道德自律和市場自覺,期望它們主動、嚴格地審視自身在營銷話術、功能設計、OTA推送等方面是否存在“踩線”行為,無疑是不切實際的幻想。良規善政的生命力,必然建立在嚴密監督與剛性懲罰的基石之上。

新規的落地生根,亟需配套構建一個閉環的監管與懲戒體系。

明確且嚴厲的處罰細則: 對于違反命名宣傳規定、安全提示不到位、駕駛員監測系統形同虛設、違規推送未經驗證OTA等行為,必須有明確的、階梯式上升的處罰標準。處罰形式應多元化,包括高額罰款(參考歐盟GDPR罰款可達全球營業額4%的力度)、暫停相關車型銷售或OTA功能、直至強制召回并承擔由此產生的一切成本。處罰力度必須讓違規者感到“肉痛”,遠超其可能獲得的違規收益。

建立高效協同的監管網絡: 市場監管、工信、交通管理等部門需打破信息壁壘,實現數據共享與執法聯動。利用車輛實時回傳數據、用戶投訴平臺、第三方測評、輿情監控等多維信息源,構建智能化的監管“天網”,提高發現違規行為的效率和精準度。探索引入保險行業數據(事故率與輔助駕駛功能的關聯性分析)作為重要監管參考。

強化第三方監督與消費者維權: 鼓勵和支持專業機構、媒體及消費者對車企輔助駕駛功能的實際表現、宣傳真實性進行獨立監督和評測。暢通消費者投訴舉報渠道,并確保其反饋能得到有效處理和回應。探索建立集體訴訟機制,為權益受損的消費者提供有力的法律武器。

智駕的未來:在安全基石上穩健前行

此次“最嚴新規”的出臺,絕非對智能駕駛技術發展的阻撓或打壓。相反,它是以最嚴肅的態度,為這場深刻的出行革命劃定不可逾越的安全邊界,強制行業將“以人為本、安全至上”的理念,從口號真正內化為產品設計、營銷傳播和用戶服務的每一個環節。其終極目標,是引導整個產業從喧囂浮夸的“營銷競賽”和冒險激進的“技術躍進”,回歸到穩健務實、安全可靠的發展軌道。

當車企不能再以模糊的“自動駕駛”概念迷惑消費者,當每一句炫酷的宣傳語背后都必須有堅實的安全承諾與責任擔當作為支撐,當每一次OTA推送都經過嚴苛驗證,當駕駛員監測成為守護生命的堅實防線——這才是智能駕駛技術贏得公眾長久信任、釋放其改善人類出行體驗巨大潛能的唯一正途。

新規的征求意見稿已經擲地有聲。接下來,行業與監管者共同面對的挑戰,是如何將紙面上的嚴厲條文,鍛造成懸在每一家車企頭上的“達摩克利斯之劍”,讓“喜歡吹牛”者付出應有代價,讓安全真正成為智能駕駛時代不可動搖的基石。唯有如此,“智駕”二字所承載的美好承諾,才不會在一次次血的教訓中化為泡影,而是真正照亮通往未來安全、高效、便捷出行之路。當技術狂奔的喧囂漸息,安全紅線浮出水面,真正的智駕革命不在速度,而在每一次出發都能安全抵達。